«Woerdz»: Applaus gab’s vor allem für den Namen PJ Harvey

:focal(400x600:401x601)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2016/10/imagescms-image-007553365.jpg)

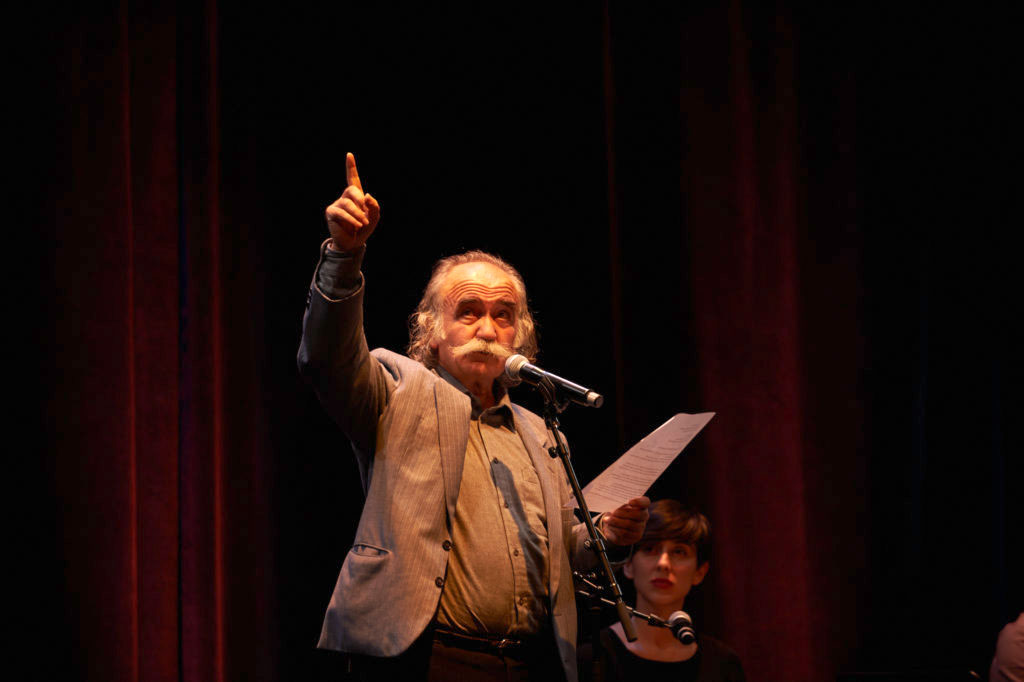

Sie war der Stargast des Abens: PJ Harvey im Südpol. (Bild: Franca Pedrazzetti)

Am Samstag ging das Festival «Woerdz» im Südpol zu Ende. Stargast PJ Harvey las vor ehrfurchtstarrem Publikum ganz gute Gedichte. Für die Höhepunkte sorgten am letzten Tag aber andere.

Ist es nicht merkwürdig, was Erwartungshaltung mit einem macht?

PJ Harvey steht am Samstag auf der Bühne im grossen Saal des Südpol, einen Stapel Papier im etwas seitlich abgewinkelten rechten Arm, den Blick nach vorne. Vielleicht sah sie den einen oder anderen Kopf im Publikum blau werden. Es wurde kaum geatmet, zumindest schien es so. Eine Stimmung wie vor einem Gewitter.

PJ Harvey, bekannt für ihre neun Studioalben als Musikerin, rezitiert Gedichte, in gemessenem Tempo, klar und sauber ausgesprochen, mit etwas Spannung, aber doch auch etwas monoton auf Dauer. Die Texte aus ihrem ersten Gedichtband «The Hollow of the Hand» beschreiben eine Reise aus vielen motivisch verbundenen kleinen Szenen, angefangen im kriegsversehrten Kosovo. Dann folgt das kriegsversehrte Afghanistan.

Formal sehr gewöhnlich

Immer wieder lässt sich Harvey in den Gedichten von Kindern führen, spricht mit Dingen oder Tieren. Die Erwachsenen sind grösstenteils abwesend, nur hier: eine alte Frau in einem Dorf im Kosovo, 15 Schlüssel für 15 verlassene Häuser am kreisrunden Bund. Oder da: ein archaisch anmutendes Ritual in Afghanistan, und ein Vater gibt ein Glas an seinen Sohn weiter. Oder hier: eine ausgestreckte, bettelnde Hand. Oder da: «Money!» sagt ein Bettler.

Auch in Washington D.C., der letzten Station, wird gebettelt, bloss etwas wortreicher: «Spare some change?». D.C., so erklärt Harvey dem Publikum, das sich bei der Erwähnung der US-Amerikanischen Hauptstadt neben Kosovo und Afghanistan doch kurz einmal bewegt – war es ein Kichern? – passe durchaus in diese Reihe, weil dort viele Fäden zusammenliefen. Und so fügten sich die Gedichte über Washington zusammen mit den vorherigen, motivisch ähnlich, vom Tempo her ähnlich, vom Klang her ähnlich, formal sehr gewöhnlich. Und am Ende gibt es donnernden Applaus. Vor allem für den Namen PJ Harvey und die Tatsache, sie auf der Bühne gesehen zu haben.

Leise Töne, laute Töne

Die Höhepunkte setzten am Samstag andere. Etwa Tim Krohn, der den Abend eröffnete. Er tat das mit Mut zum unspektakulären, leisen Text. In vollendetem Bühnendeutsch, das einen unaufdringlich abholte, aber an den richtigen Stellen auch wunderbar knarzte, und in einer Sprache, die nicht weniger vollendet, aber unaufdringlich ist, als sein Bühnendeutsch, erzählte Krohn von Adam im Paradies.

Wie er herumgeht, und mit Gott spricht, und die Natur beobachtet. Wie er lernt, dass er aus «Staub und Finsternis» gemacht ist. Wie er die Engel kennenlernt, die aus Licht sind, und bei ihnen sein möchte. Wie er lernt, was töten heisst. Krohn gelang ein erzählerisches Glanzstück in einer Art, die es ansonsten am «woerdz» nicht zu hören gegeben hat.

Nach Krohn arbeiteten sich der Luzerner Ausnahmegitarrist Manuel Troller (Schnellertollermeier) und der Berner Schriftsteller Michael Fehr am Blues ab. Es klang nach «tausend Meilen harte[r] Arbeit», wie Fehr in «Ausserholligen Baumwollfeld» singt, oder schreit, oder … grunzt? Wie immer das korrekte Verb dafür heisst, Fehr holte ganz beachtliche gutturale Töne aus sich heraus, während Troller alleine den Drive einer ganzen Band erzeugte.

«Blues heisst für Fehr eine wesentliche Geschichte mit einer gewissen Musikalität», hiess es begleitend zum Auftritt. Die ging dann zum Beispiel so: «Mädchen / Ich weiss nicht / ich finde dich so o-wah!». Oder, bei der Beschreibung einer Rebhuhn-Zubereitung: «Aber beim Dessert sind wir noch nicht, nah-ah». Nein, wesentliche Geschichten wurden nicht erzählt, mit Ausnahme vielleicht von einer, in der der obligate Teufel auftauchte. Aber der Blues war höllisch.

Schwere Kost zum Ende

Ganz am Ende, im Anschluss an Harvey, fand der letzte Teil des Werkauftrags «5. Landessprache» statt, mit dem Schwerpunkt Kosovo. Es lasen Prend Buzhala und Bardhec Berisha, jeweils auf albanisch und nachträglich übersetzt von Berishas Töchtern Roze und Blerta.

Berisha liess 1983 sein Studium der Literaturwissenschaft in Prishtinë liegen, als er aus politischen Gründen in die Schweiz emigrierte. Hier angekommen ging es auf den Bau. Buzhala blieb im Kosovo und wurde dort fast zu Tode gefoltert. Die langjährigen Weggefährten lasen Lyrik, die spürbar schwierig zu übersetzen war. Schwere Lyrik, grundlegende, die nicht effekthascherisch ist, nicht clever oder lustig. Von Buzhala hiess es beispielsweise: «Als sie mich umzingelten, sagten sie mir: / Legen sie die Waffen nieder! / Ich zog einen Bleistift heraus /das ist meine Waffe, die ich niederlege». Berishas Gedichte handelten viel vom Leben als Gastarbeiter, während in der Heimat die Familie wartet. «Der Arbeiter aus Kosovo muss viel sparen / […] um ein Haus in der Heimat zu bauen.» Währenddessen fühlen sich die Kinder vom abwesenden Vater nicht mehr geliebt.

Dieser Auftritt ging nicht gerade leicht herunter, aber er war wichtig und mutig. Auch wenn da kein ehrfurchtsstarrer voller Saal mehr war. Auch wenn Prend Buzhala nicht PJ Harvey heisst.

Drittens und letztens

Wie am Donnerstag und am Freitag liess sich der Autor am Stand von «Literatur für das, was passiert» einen kurzen Text schreiben. Dieses mal zum Thema «drittens und letztens» und verfasst von Julia Weber. Woraus hier das Schlusswort zitiert wird:

nichts mehr. keine frauen, die dumm flüstern, keine kinder, eine hohen, keine mittleren, keine kleinen, kein auflauf, kein gemüse, keine menschen, keine milch, kein käse, kein licht.

Text: Patrick Hegglin

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Kulturteil.ch entstanden und kann auch hier gelesen werden.

Die Redaktion sichtet die Ideen regelmässig und erstellt daraus monatliche Votings. Mehr zu unseren Regeln, wenn du dich an unseren Redaktionstisch setzt.

:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2019/07/author-64517-150x150.jpg)

:focal(232x350:233x351)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2021/07/get_thumbs_on_fly-3.jpg)

:focal(232x350:233x351)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2021/07/get_thumbs_on_fly-3.jpg)

:focal(232x350:233x351)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2021/07/get_thumbs_on_fly-3.jpg)

:focal(232x350:233x351)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2021/07/get_thumbs_on_fly-3.jpg)

:focal(1000x667:1001x668)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/AdobeStock_86365649.jpeg)

:focal(1000x667:1001x668)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/AdobeStock_86365649.jpeg)

:focal(1000x667:1001x668)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/AdobeStock_86365649.jpeg)

:focal(1000x667:1001x668)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/AdobeStock_86365649.jpeg)

:focal(1280x720:1281x721)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/Sew_Torn_Still_SXSW-scaled.jpg)

:focal(1280x720:1281x721)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/Sew_Torn_Still_SXSW-scaled.jpg)

:focal(1280x720:1281x721)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/Sew_Torn_Still_SXSW-scaled.jpg)

:focal(1280x720:1281x721)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/03/Sew_Torn_Still_SXSW-scaled.jpg)